Das letzte Bild

09.02.2018 - 29.04.2018

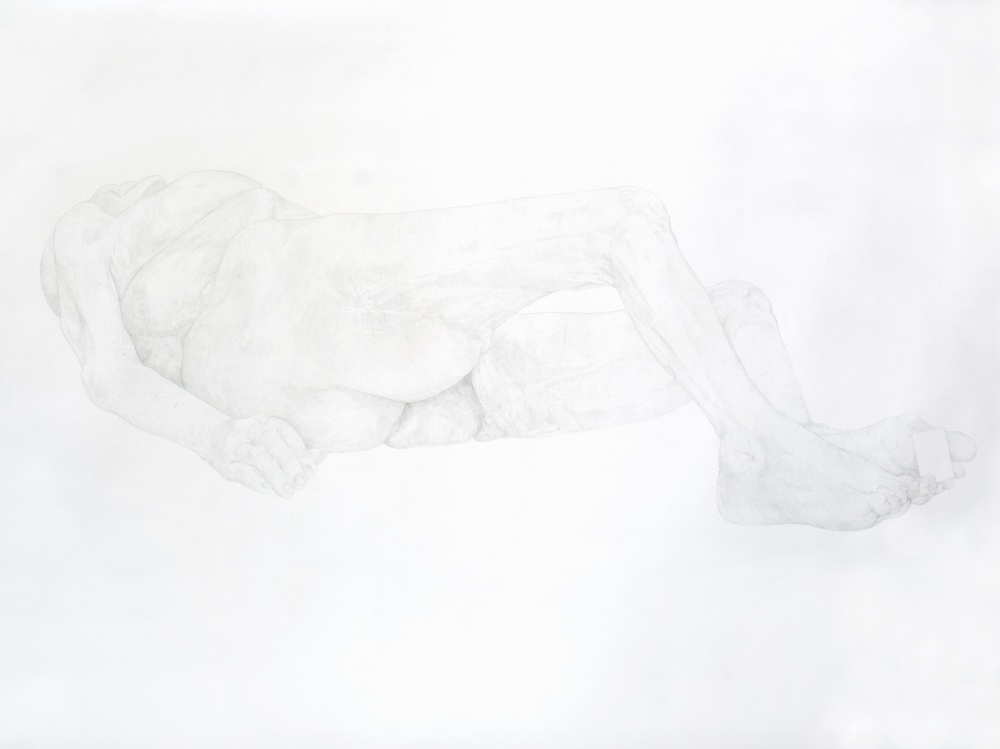

Walter Schels, aus der Serie: Noch mal leben, 2002 - 2005, Fotografie, 100 x 100 cm - Stadtgalerie Saarbrücken

Walter Schels, aus der Serie: Noch mal leben, 2002 - 2005, Fotografie, 100 x 100 cm - Stadtgalerie Saarbrücken

Walter Schels, aus der Serie: Noch mal leben, 2002 - 2005, Fotografie, 100 x 100 cm - Stadtgalerie Saarbrücken

In der aktuellen Kunst findet eine Auseinandersetzung mit dem Tod statt, die, anders als in den öffentlichen Medien, nicht auf skandalträchtige Bilder setzt, um unsere Schaulust zu bedienen. Vielmehr lenken viele zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler ihren Blick gerade nicht auf die voyeuristischen Aspekte des Sterbens, sondern auf die alltäglichen, leisen und dennoch erbarmungslosen Ansichten des Todes. Es ist der unscheinbare, langsame Tod, für den das einzelne Bild nicht taugt, weil sich die Erfahrung von Sterben, Verlust und Trauer nicht in einem Moment erfassen lässt.

Gerade in der Fotogra Videokunst kommt diese Prozesshaftigkeit in einer behutsamen Annäherung zum Ausdruck, die uns als Betrachter unmittelbar berührt. So werden in der Ausstellung neben bekannten FotokünstlerInnen, wie Andres Serrano (Mex), Walter Schels (D), Daniel Schumann (D), Tina Ruisinger (D) und Manabu Yamanaka (Jap) auch VideokünstlerInnen, wie Ben Goossens (D) und Araya Rasdjarmrearnsook (Tha) vertreten sein. Ein weiterer Schwerpunkt der Schau liegt auf den installativen Arbeiten von Teresa Margolles (Mex), Chiharu Shiota (Jap), Simon Schubert (D) und Mathias Aan’t Heck (D).

„Das letzte Bild“ ist eine Ausstellung über den Tod und auch über das Sterben, über den damit verbundenen Verlust und über das Leben. Es ist kein neues Thema, und in der Kunstgeschichte hat es seit 500 Jahren seinen festen Platz. Darstellungen von Toten gibt es in der Malerei seit dem Mittelalter und mit der Erfindung der Fotografie zu Beginn des 19. Jh. stieß das Totenbild auch allgemein in der Gesellschaft auf großes Interesse. Mit ihr stand erstmals ein Medium zur Verfügung, das es breiten Schichten in der Bevölkerung ermöglichte, ein letztes Bild von Angehörigen zu erhalten, von denen zu Lebzeiten keine Porträts entstanden waren. Gerade durch die hohe Frauen- und Kindersterblichkeit wuchs die Nachfrage nach fotografischen Totenbildern, die in professionellen Fotoateliers angefertigt wurden. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wurden diese Bilder nicht etwa im Verborgenen aufbewahrt, sondern wie die der lebenden Mitglieder gerahmt und aufgehängt oder in Fotoalben eingeklebt. Erst seit den 1940er Jahren ging die Postmortemfotografie in den nordeuropäischen Ländern und in den USA deutlich zurück und verschwand ab den 1960er Jahren fast vollständig. Lediglich die Praxis der Aufbahrungsfotografie blieb weitgehend erhalten.

Im Gegenzug hat die Darstellung toter Körper in den Medien immer mehr zugenommen. Dabei geht es überwiegend um Bilder von Menschen, die unter ungewöhnlichen Umständen zu Tode kommen, also um die Sensation des gewaltsamen Todes. Der Tod findet im Kino statt und in den allabendlichen Nachrichtenmeldungen über Kriege und Katastrophen. Bilder von Toten, die eines „natürlichen“ Todes sterben, bleiben unsichtbar oder sie fehlen ganz. Wir sind an ihren Anblick nicht mehr gewöhnt und sind verstört, wenn wir sie so sehen müssen. Ihr Platz ist im Krankenhaus, im Hospiz, im Leichenschauhaus und damit außerhalb der Gesellschaft. Diese Vorstellung hat sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts in den westlichen Industriegesellschaften immer mehr durchgesetzt.

In der zeitgenössischen Kunst wiederum lassen sich seit den 1970er Jahren gegenläufige Tendenzen erkennen, die sich im Verbund mit der Hospizbewegung dafür einsetzen, dem alltäglichen Tod zu einer neuen Sichtbarkeit zu verhelfen und damit den Verstorbenen einen Platz in der Gesellschaft zu sichern. Als Ausgangsmotivation vieler künstlerischer Fotoprojekte in der zeitgenössischen Kunst spielt diese visuelle und soziale Einbindung in die Gemeinschaft eine große Rolle. Sie beziehen sich auf konventionelle Darstellungsweisen, in denen der Körper unversehrt gezeigt wird, um ihn weniger als Objekt der Trauer und Bestürzung zu präsentieren, sondern als einen Körper, der noch von einer eigenen Lebendigkeit gezeichnet ist und so zum Erinnerungsbild werden kann.